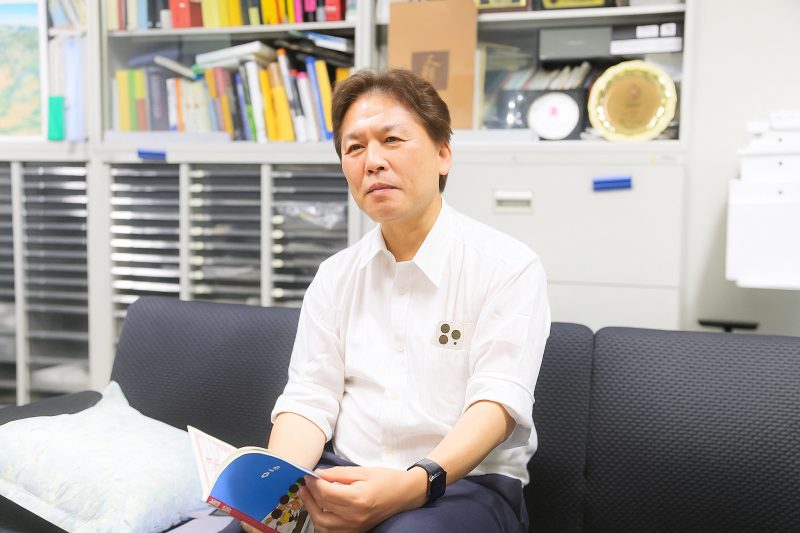

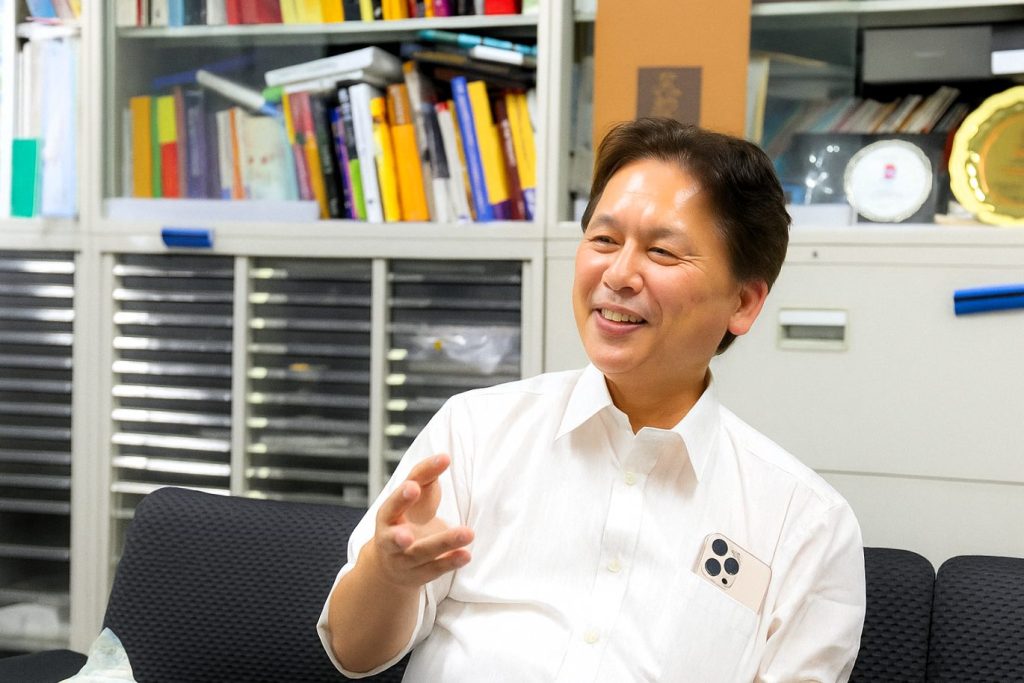

数理工学でスポーツを研究する。…いったいどんな研究が行われているのか、奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)の数理情報学研究室を訪れました。お話を伺ったのは、数理工学がご専門の池田和司教授。研究者でありながら根っからのスポーツ好きで、インタビューでもJリーグやBCL Asiaなどスポーツの話題で盛り上がりました。

研究室では学生のスポーツ研究をサポートするほか、スポーツの専門家と共同研究を行った経験もあり、最近では奈良のフットサルチームとの共同研究が計画中。また、関西本線の新駅界隈で進められている奈良市副都心開発の検討会でスタジアムやアリーナを核としたまちづくりも提案されたことも。「何にでも首をつっこむ感じですね(笑)」という数理工学の教授が語るスポーツ研究の魅力をご紹介します。

数理工学は、どんな分野でも役に立つ「問題解決屋さん」。

――「サッカー王国」静岡のご出身と伺っています。先生もサッカーに親しまれていたのですか?

スポーツは子どもの頃から大好きでした。小学生の低学年ではサッカーもやりましたが、当時住んでいた静岡市の中心部はソフトボールが人気で、町内会対抗ソフトボール大会も大盛況。親子でソフトボールに夢中でした。

その後、静岡市と清水市(現在は静岡市清水区)の境界あたりに引っ越して清水東高校の理数科に進学しました。ご存知のとおり清水は本当にサッカーが盛んな土地柄。清水にいた私の従姉も小学生の頃からずっとサッカーをやっていて、ポルトガル語を学びJクラブ関係の仕事をするというほどでした。

――清水東高校といえばサッカー強豪校にして文武両道、現在ではSSH指定校です。先生は当時どんな高校時代を過ごされたのですか。理数科でもスポーツをやる生徒さんはおられたのでしょうか。

何人かは運動部に入ったのですが…。入学して最初の中間テストの難しさにショックを受けて、みんな部活どころではなくなりました。当時理数科は県全域からトップクラスの生徒が入学していたのですが、そのテストでは平均点が100点満点でまさかの16点だったんです。後にわかったことですが試験問題のうちの何問かは東大の入試問題で、受験勉強を始めた頃に「この問題どこかで見たことある」という感じでした。入学していきなりそんな問題を出すなんて、先生もちょっとひどいですよね。もっとも、3年間そんな教育だったおかげで学友はみんな東大に行きましたが。

――ハイレベルの勉強をされていたのですね。進学された東京大学ではどんな研究をされたのですか?

もともと生体情報系に興味があり、ニューラルネットや機械学習などの理論を研究していました。甘利俊一教授が神経回路網の数理という本を執筆し、福島邦彦教授がディープラーニングの基礎となるネオコグニトロンを発表したのが1980年ごろで、私の学生時代はちょうど第2次ニューロブーム。ただ、1990年代にはニューロ冬の時代を迎え「まだニューロをやっているのか」という風潮になりました。そんな中でもコツコツと研究を続けていたのがジェフリー・ヒントン教授。「人工ニューラルネットワークによる機械学習」で昨年ノーベル物理学賞を受賞しました。流れは変わりますね。

※編集者注:1950年代に AI(人工知能)の研究が始まり、第1次ニューロブームが到来しました。「機械学習」は、AIの技術領域のひとつで、コンピュータがデータから学ぶ仕組みのこと。その機械学習技術のひとつが「ディープラーニング」で、人間の指示を必要とせずコンピュータ自身が自動で学習を行うことを言います。これを実現しているのが、人間の脳の構造を数理的に再現した「ニューラルネットワーク」です。ディープラーニングでは、多層のニューラルネットワークを使うことで、人の手を借りずに高精度な分析や予測が可能になりました。ディープラーニングが登場したことで、AIのレベルは大きく向上したのです。

――数理工学がご専門と伺っています。AIもその範疇なのですね。

数理工学は方法論の工学で、世の中のさまざまな課題の本質を捉えて対策を考える、言ってみれば「問題解決屋さん」です。数式や数理モデルに落とし込んで解決策を導くケースが結構多く、データからパターンを予測する機械学習はまさに数理工学の分野です。他の工学分野と違って特定のものを対象としないので、さまざまな方面で役に立つのが特長ですね。実際の研究でもテーマは幅広く、これまで野生動物の研究や、医療分野でもデータの少ない難病など、さまざまな研究者からお声がけをいただいてきました。

――スポーツでもデータ分析が行われています。

JリーグでもGPSを使った運動データを収集・分析していますし、練習や試合中の心拍数データもケガ予防などに役立てています。スポーツにおけるビッグデータの活用は、サッカーや野球、バスケットボール、アメリカンフットボールなどビッグビジネスの分野では盛んですので、大学ではむしろ大手が手を出さない分野やデータが少ない領域で独自の研究を進めることに意義があると考えています。

学生の「好き」から始まった、数理情報学研究室のスポーツ研究。

――これまで研究室ではどんなスポーツ研究をされたのですか?

本学のスポーツ研究は、配属された学生の希望や研究会で知り合った方から共同研究のお話をいただくという感じで進めています。いくつかご紹介しましょう。

アメリカンフットボール戦略推定

アメリカンフットボール部出身の学生が、機械学習を使ってアメリカンフットボールの戦略推定に取組む研究を行いました。「ライバルの大学にどうしても勝ちたい」という思いから、大学の卒論でも研究したのですが、予測精度は5割程度。それを、大学院の研究では7割程度まで向上させました。戦略推定は、得点状況や残り時間、選手の疲労度など、あらゆる要素を加味する必要があって非常に難しいんですよ。NFLのヘッドコーチの年俸が100万ドルを超える世界ですから、2年間の修士課程では限界があります。でも、研究で培った考え方やノウハウは、その後のビジネスでも活かされているようです。

車椅子バスケットボール流れの変化

スポーツには、何かのきっかけで「流れ」が切り替わる瞬間があります。その「流れ」を数理的に捉えようとしたのが、茨城県立医療大学の准教授で女子車椅子バスケットボールの元日本代表ヘッドコーチ橘香織先生との共同研究です。車椅子にセンサーを装着してさまざまなデータを収集し、東京オリンピック・パラリンピックに活かしたいというお話で、大変興奮しました。ただ、コロナ禍でデータ収集ができなくなり、研究は断念。既存データで解析だけはやったのですが、残念ながらパラリンピックに活かすことはできませんでした。

サッカープレイの評価研究

「サッカーが好き。ヨーロッパのサッカーを研究したい」という学生の研究です。サッカーはビッグデータを活用した研究が進んでいますし、ヨーロッパの主要リーグでもプレイの基本データを公開しています。そこで、まずは先行研究を調査して「プレイの評価研究」に着目しました。そして先行研究を活かし、公開されているデータを使って選手の貢献度を評価した上で、それが年俸に見合っているかを比較するというユニークな研究に取り組みました。その学生は「どうしても本場で研究したい」とイタリアのトレント大学に3ヶ月ほど留学し、セリエAのゲームも見に行っていたようです。研究にどう役立ったかはわかりませんが(笑)

――数理工学のスポーツ研究ってどんなものか興味深かったのですが、いろいろな研究があって面白そうですね。

企業での研究とは違って、学生が自分の好きなことについて自由な発想でアプローチできます。だから研究自体が楽しいし、その中で研究スキルも磨かれていく。また、研究室ではみんな独自のテーマを扱っていますから、お互い意見交換する中で研究者としての引出しもどんどん増えていきます。それは教科書には書かれていない大切な経験です。将来、どんな問題に対しても柔軟に対応できる力を身に着けることにつながります。

ただ、スポーツは論文にまとめるには難しい面もあります。論文にするには従来の手法との比較や定量的な評価が必要ですが、スポーツの場合は現場の状況やデータの取得方法が一様でないため、科学的な検証が困難なケースも少なくありません。

――確かに。試合は1度きりですから、同じ試合で違う方法を試すことはできません。難しい面がある一方、先生がスポーツを研究対象とする魅力は何でしょうか?

スポーツに携わっている人たちの思いですね。みなさん「少しでも上を目指したい」「勝ちたい」と本気で取り組んでいて、その熱意は少し話をするだけでひしひしと伝わってきます。それを研究対象とする以上、選手・チーム・競技に役立つような研究を本気でしなければならないといつも感じます。何よりも、研究したことで強くなったら嬉しいじゃないですか。

――AIの進歩に伴い、これからのスポーツ研究はどうなっていくでしょうか。

スポーツの世界でも、効率的な方法が生き残り、それに伴って戦略やプレイも進化し続けています。AIやデータ分析によって、人間だけでは気づけない新たな発見や勝利のヒントが見えてくることもあるでしょう。ただ、大量のデータだけではスポーツは解析できません。「人間」というのを突き詰めていく必要があります。スポーツは本当にスリリングです。ちょっとしたことで試合の流れが大きく変わるのも珍しくありません。先日のBCL Asiaでは宇都宮Brexが優勝しましたが、決勝はリードを奪い合う展開で薄氷を踏むような勝利でした。大量のデータに基づくAIでは、このような臨機応変な対応や直感的な判断は難しい。まだまだ研究を進めていかなければならないと感じます。

ユニークで、世の中に貢献する。NAISTでの研究の魅力。

――最近の研究で、何か面白いトピックはありますか?

そうですね。面白い研究というと、「排便予測」があります。急な便意で困ったという話は珍しくありませんが、このことは介護現場では結構大きな問題です。腸の感覚は加齢とともに鈍化するため、便意を催してからトイレに行くのでは間に合わなかったり、慌ててトイレに行こうとしたためにベッドから落ちて骨折というパターンもあるそうです。だから、介護者も非介護者も排便予測ができればすごく嬉しいんですね。腸内の便の流れは超音波断層装置(エコー)を使えばわかるのですが、それだと装置が大きくなってしまう。「もっと手軽にできないか」ということで、友人から相談されました。今、腸内の「音」で便の流れを判断し、排便を予測するという研究を進めています。

――たくさんの人に喜んでもらえる研究ですね。医療分野の問題解決にも携わっておられるのですか?

生体情報系もいろいろと研究しています。研究室には心拍変動からてんかん発作を予測する研究に取り組んでいる准教授がいて、他大学の研究者とベンチャー企業を立ち上げた事例もあります。NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の支援やエクイティ資金を活用して、グローバル市場に向けた事業開発を進めているそうです。

また、学内には、ムーンショット型研究開発制度でアシストロボットを開発するプロジェクトもあります。ヒューマンロボットインタラクションは今注目されている分野で、認知科学的な面からも興味が尽きません。

――ノーベル賞を受賞された山中伸弥教授は、NAISTにおられた頃にiPS細胞の開発に成功されたと聞きます。研究したいことに自由に取り組めるのはもちろん、優れた研究環境もNAISTの魅力ですね。

それはありますね。特に設備面では「曼陀羅システム」というコンピュータがさまざまな研究を支えています。たとえば呼気に含まれる二酸化炭素濃度を継続的に測定することで体内の消費エネルギー計算するなど、他の研究室ではなかなかできないことが可能です。また、「流水プール」では水泳選手の動きを測定したり、水中ドローンの実験などにも使われています。以前は無人の飛行船もありました。まだドローンがない時代、飛行船からの映像は地域のさまざまな研究に貢献しました。

――恵まれた環境で、スポーツ研究についてもまたユニークな取り組みができそうですね。

最近、奈良のフットサルチームとの研究がスタートしました。他の研究室の先生やドクターコースの学生ともチームを組んで、データの収集から取り組んでいく予定です。フットサルはサッカーほど先行研究が多いわけではないので難しい面もあると思いますが、面白い研究ができて、それがチームの勝利につながれば嬉しいですね。

プロフィール

池田 和司 教授

博士(工学) 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 数理情報学研究室教授

静岡県静岡市生まれ。静岡市立城内中学は三浦知良選手と同級、清水東高校では一学年上に「清水東三羽烏」(長谷川健太さん、堀池巧さん、大榎克己さん)、一学年下は武田修宏さんが活躍していました。

東京大学工学部に進学し、同大学院工学系研究科係数工学専攻博士課程修了。金沢大学、京都大学を経て、2008年奈良先端科学技術大学院大学教授に就任。数理情報学研究室では、生体やインタラクションの数理モデル化、機械学習の理論と応用、脳科学・生命科学データの解析など幅広く研究しています。

奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)は、情報科学、バイオサイエンス、物質創成科学の3分野とこれらの融合領域において、最先端の研究と高度な専門性を持った人材の育成を行う国立の大学院大学です。大学院のみで構成されるユニークな体制で、研究に集中できる環境が整っており、「多様性」を活かしながら、分野融合型の教育と研究を推進しています。国際的な共同研究や企業との連携も活発で、実社会に貢献する研究成果を多数輩出しています。自然豊かな立地の中で、世界とつながる高度な研究が日々進められています。

1 Comment

[…] 「勝ちたい」気持ちに「科学」で応える。数理工学のスポーツ研究。 […]

Comments are closed.