『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』舞台挨拶 「ずっと大阪につながっていたんだ」

まだまだ『国宝』旋風、吹き荒れる! ──公開から2カ月以上が経った今も勢いが衰えることなく、8月6日時点で興行収入88.3億円を突破。100億円も視野に入っている映画『国宝』。原作者・吉田修一氏が「100年に一本の壮大な芸道映画」と称えた本作は、その美しくも残酷な物語と圧倒的な映像美で観客を魅了しつづけています。

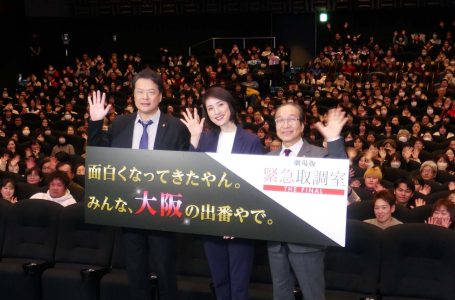

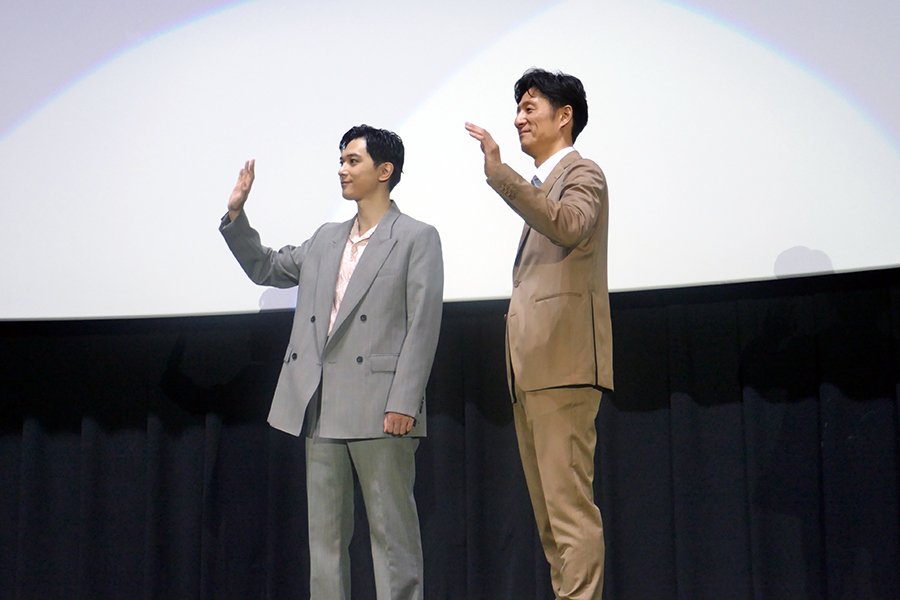

この異例の大ヒットを記念し、8月10日(日)に本作のロケ地にもなった関西で舞台挨拶を開催。大阪では、TOHOシネマズ梅田で行われ、主演の吉沢亮さんと李相日監督が登壇して大ヒットへの感謝や撮影秘話、そして観客からの質問に答えながら作品に込めた思いを語りました。

『国宝』は、大阪から発祥している物語でもある。

舞台挨拶の会場は西日本最大級の座席数を誇るTOHOシネマズ梅田・スクリーン1。三連休の中日・朝9時からの上映にもかかわらず満員のお客さまが詰めかけ、上映後の興奮が冷めやらぬなか、吉沢亮さんと李相日監督を迎えます。

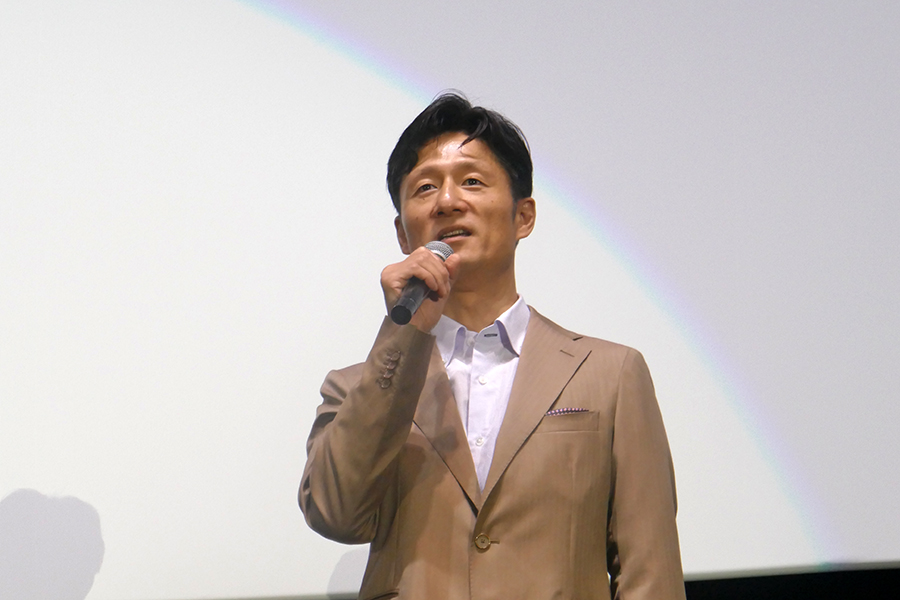

まずは、吉沢さんが「関西でずっと撮影していたので、この大阪で舞台挨拶ができるのを非常にうれしく思っております」とあいさつ。李監督は「今日はお越しいただきまして、ほんま、おおきに」と関西弁であいさつしたのち、「我々は関西を中心に撮影し、大阪でも何カ所かをロケ場所としてお借りしました。また、エキストラとしても関西圏の方々がたくさんいらっしゃっていたと思います。改めてご協力ありがとうございます」とお礼を述べます。

「ご存じのとおり、この作品は丹波屋という上方歌舞伎の話で、(演目には)『曽根崎心中』もでてきます。ここ大阪から発祥している物語でもあるので、ようやく大阪に来られたという気持ちと、大阪の方たちにどう観ていただけたのかという緊張感もありながらこの場に立っています」と、作品と縁の深い大阪で舞台挨拶を行う心境を語ってくれました。

「鷺娘」は、むちゃくちゃ大変だったけど、すごく気持ちよくもあった。

今回は特大ヒット記念舞台挨拶ということもあって、お客さまからの質問に登壇者が答えるティーチインスタイルをとっています。さっそく観客に質問を求めると何人もの手があがり、最初の方からは「大阪のどこでロケをされたのか?」という質問が飛びます。

「大人の春江が登場するキャバレー。こちらは実際に今も実際に営業されています。(喜久雄と俊介の)子ども時代と大人時代の両方にでてくる赤い吊橋も大阪です。あと重要なポイントでいうと、喜久雄が『鷺娘』の格好で楽屋をでて廊下を歩くところ。廊下は東京の国立劇場ですが、地下の奈落は大阪の国立文楽劇場。そして、上がりきったら京都のセットです。奈落で撮影できるところがなかなかなくて、大阪で撮影させていただきました」と李監督。「あそこのシーンは、実はよく見ると喜久雄が歩いている後ろに道成寺の釣り鐘があったり、藤の花があったり。ちょっとオーバーにいうと、彼の過去をさかのぼりながら暗い道を歩いていく。そういった画になれたのは、この文楽劇場のおかげです」と重要なシーンの秘密を明かすとともに、ロケ地である国立文楽劇場への感謝も口にします。

また、次の質問者を探すシーンでMCと当選者の行き違いが生じると、吉沢さんが「〈(自分と)違います〉っていわれるのは、ちょっと悲しいですよね。すみません」と、すかさずフォロー。会場内が一気に和やかなムードになっていました。

つぎに「個人的に好きな演目は?」と問われると、「間違いなく俺に聞いていない(笑)」と李監督。回答を振られた吉沢さんは「精神的にというか、内面で踊ったのが『鷺娘』でした。一番体力を使うし、集中力が必要な演目で、きれいに踊れるように一生懸命に練習したのですが、いざ本番になってみると、きれいに踊るというより、それまで喜久雄が蓄積してきたものが一気に解き放たれる瞬間でした。喜久雄のこれまでの人生や感情を爆発させながら踊って、めちゃくちゃ大変ではあったけれど、すごく気持ちよくもあった。今までにないくらいの集中力で踊れたので、演じていて一番良かったのは『鷺娘』かもしれないですね」と振り返ります。

その言葉を聞いた李監督も「傍から見ていても、それは伝わってきた。喜久雄が最後に見た風景みたいなものを疑似体験している、似ている空気感があった瞬間でした」と納得していました。

春江とのシーンはいろんなパターンを試して、背中を向けることにした。

3人目からの質問は「歌舞伎役者と俳優はどちらが大変だと思うか?」。吉沢さんは「歌舞伎役者だと思います」と即答し、その理由を言語化してくれます。

「ぼくたち俳優は普段〈人間〉を演じています。人は見え方によって違ったりもするので、そこには正解がなく、誰かが演じれば“その人のもの”になっていきます。でも、歌舞伎役者さんは何百年もつづいている〈芸〉を生きる。やっぱりそこには、ある種の正解があると思っていて、下手が許されない、味にならない厳しさがあると思う。だって、とんでもない先代がやってきた演目を演じなきゃいけないんです。その覚悟は相当なものだろうと、演じていてすごく感じました」。

4人目からの「一番むずかしかったシーンやテイクを重ねたシーンは?」という問いには、「テイクってそんなに重ねた印象ないでしょ? 30回や40回もやっていないもんね?」と笑う李監督。とはいえ、どの作品でも序盤の撮影はむずかしいと話します。

「クランクインしてからの数日というのは、お互いに喜久雄の輪郭をつかみきれていないというか、心を捉えられていなかった。何をやっても“ちょっと違う”という空気感になっていて、それをどう突破していくのか? を探る時間がありました。それは、吉沢くんに限らず、『悪人』の妻夫木(聡)くんとも最初の一週間くらいはそうでした。わかりやすい役柄ではないので、“こう演じれば、こう見える”ということじゃないところに答えがあるから、それを探る時間があったのかなと思います」。

その答えに吉沢さんもうなずき、「キャラクター性みたいなものに囚われていたというか、“喜久雄はこういう人間なんじゃないのか”というものを演じようとしすぎて、最初の一週間くらいはしんどかったです」と告白。具体的なシーンとしては「春江に〈結婚しよう〉と話すシーンが撮影に入って3日目ぐらいで、そのときに“喜久雄がどういう表情をしているのか”というのがすごくむずかしかった」と吐露します。

このシーンの撮影について李監督は「リハーサルでいろんなパターンを試したんです。〈結婚しよう〉という言葉を、座って春江のほうを見ながらいうのかなど、どういうテンションで、どういう空気感のなかで、そのひと言を発するのかをいろいろ試したあげく、やっぱり向き合わないだろうと…。背中を向けたままで、ということになった」と撮影秘話を披露。さらには「(このシーンの撮影からお互いに)なじみだした」とも教えてくれ、吉沢さんも「そうですね」と同意していました。

舞台に立つ喜久雄は〈白〉で自分を消す。楽屋では俊介が〈赤〉を入れて命を吹き込む。

つづいて当てられたのは、撮影エキストラに参加した方。吉沢さんと李監督は、まず参加への協力にお礼を伝えていました。その方からの質問は、作中で印象的に使われる〈雪・光・紙吹雪〉の演出について。

「それは色にも関係していて、雪に象徴される真っ白は〈無〉です。無というのは死も意味するというか、白い雪での死という喜久雄が見た情景。それと同時に、すごく気を使っていたのが〈赤〉の差し色です。赤は血の色で、血というのは生命の根源でもある。赤と白の〈生と死〉という世界観を、色味や光でどう表現するかを考えてスタッフと共有しました。喜久雄は舞台に上がるときは〈白〉で自分というものを消していく。そこに、たとえば『曽根崎心中』の楽屋のシーンだと俊介が赤を入れて命を吹き込む。最後の『鷺娘』は衣装も白なので、本物の雪でもなければ紙吹雪でもない、何か別の世界の象徴として“白っぽい世界に喜久雄が入っていく”というイメージで捉えていました」と李監督。

その雪のようなものが舞う『鷺娘』の世界で喜久雄になりきっていた吉沢さんは、「演じているときは踊りに集中しきっていたので、雪への意識はあまりしていませんでした。でも、(作中で)雪は象徴的なシーンででてきますし、喜久雄自身も最初に目にする強烈な画が父の死で、喜久雄にとってすごく重要な景色。彼がずっと何かを探している部分も含めて、目線の先にある印象的なものとして雪は大事なのだと思っていました。それに、映像で観ると本当に美しい画になっていました」と、本作の映像美を改めて称賛していました。

肩は“しまうもの”。肩の存在感を消すのに一年半、苦労した。

観客からの質問の手は次々とあがり、次に当てられたのは男性の方。質問は「化粧など、女形を演じるにあたって意識したこと」でした。

まず化粧について、吉沢さんは「本番の舞台に立つときは顔師さんにやっていただいたのですが、自分でもできるようずっと練習していた」そうで、むずかしいのは眉と白塗りだといいます。「撮影時間が経つにつれて眉毛がどんどん浮いてくるから、それをいかにつぶすかが大事でした。(顔などに)白を均等に塗るのも非常にむずかしくて、脂の乗り具合によってムラがでる。いかにきれいに白く塗れるのかを練習していました」と歌舞伎役者になりきるための努力を明かします。

また、女形を演じるうえでの意識として「姿勢」をあげ、「水泳と剣道をやっていたので、肩幅が結構デカ目の男なんです。この肩幅をいかにしまえるか…」というと、客席から笑い声が上がります。すると吉沢さんは、「肩は“しまうもの”ですよ、みなさん(笑)。肩を後ろに引きつけて存在感を消す。一年半、一番苦労したのがそこです」と肩を後ろに引く実演を交えて説明してくれました。

根底にあるのは、伝わる人に、きちんと伝わる映画をつくること。

最後となった「特大ヒットとなった実感は?」という問いに、「日常生活に影響はないです」李監督。とはいえ、「今までにないくらい、たくさんの人から連絡をいただきました」と喜びを表します。

そのうえで自身の作品づくりを振り返り、「原作の吉田修一さんと(最初に組んだ)『悪人』でいっしょに脚本を書いているときには、〈我々の感性は消費税だよね〉といっていました。当時の消費税は8%で、要は8%の人に届くぐらいのものを掘り下げたい、と。今回の『国宝』で、8%から50%に届くものを目指したかというと、そうではなく、同じ姿勢でした。歌舞伎という題材で、内容的にはエンターテインメントな要素をいれる意識はありましたが、根底にあるのは〈伝わる人に、きちんと伝わる映画をつくる〉こと。だから、この状況に一番驚いています。ぼくからいえるのは、この映画を〈美しい〉と思ってくれている観客の感性のすごさ。ありがとうございます」とお客さまに再度お礼を伝えていました。

盛り上がったティーチインが終了すると、集まった大観客に向けて吉沢さんがあいさつ。

「公開から2カ月以上が経った今もこれだけたくさんの方が劇場へ足を運び、本当に多くの方に愛していただいている状況をうれしく思っております。先ほどの監督の言葉のように、ぼく自身も〈人の心に深く届く作品になればいいな〉と思ってこの作品に携わっていました。そして、“深く刺さっている方”がこれだけたくさんいらっしゃることにビックリしつつも非常にうれしく、この作品をつくって良かったなと日々感じております。これからも、もっと多くの方に愛してもらえるよう、みなさんから〈良かったよ〉と広めていただき、ともに盛り上げていけたらうれしいです。本日はありがとうございました」と締めると、本編の舞台のごとく万雷の拍手が送られました。

映画『国宝』

TOHOシネマズ梅田、大阪ステーションシティシネマ、TOHOシネマズなんば、MOVIX京都、TOHOシネマズ二条、OSシネマズミント神戸などで公開中。

公式サイト:https://kokuhou-movie.com/

©吉田修一/朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会